連日の投稿です。

投稿をずっとサボっていたので書きたいことがたくさんあります(笑)

今日は嘱託産業医の仕事内容についてお話ししようと思います。

まだ今月で産業医11か月目ですが、何をすればいいのか、どういう対応を求められているのかだんだんと分かってきました。

以下のような順序で説明させて頂きます。

- 健診結果をもとにした就業判定

- ストレスチェックの説明

- 面談

- 安全衛生委員会

- 環境測定結果への評価記載

- 職場巡視

- 衛生講和

- 活動報告書作成

- まとめ

健診結果をもとにした就業判定

嘱託産業医業務の主軸となるのがこの職務です。

一般健康診断、特殊健康診断の結果を参照し就業の判定を行います。

就業判定とは、勤務継続可、要受診確認、要産業医面談、要保健師面談、休業などがあり、健診結果個人票に医師の意見を記入する欄があるので先ほどの下の健康診断個人票赤枠内に措置のどれかを記入します。

専門診療科受診が必要、もしくは受診継続が必要な方には、“要受診確認“と記載し、事業所の安全衛生管理者に受診の有無を確認していただきます。

“要産業医面談”は、健康診断個人票に“要受診確認”と記載された人のうち、受診してくれなかった方、異常所見があるにはあるけども受診の必要性という点では判断に迷う方に対して行います。

“要保健師面談“は、BMIや腹囲、中性脂肪、喫煙歴などのメタボ項目が異常値で、生活習慣病リスクが高いですがすぐに受診が必要なレベルではない方や未受診の方へ行います。

“休業”は、再三にわたる産業医面談や受診勧告にも従って頂けない時、休職や専門診療科受診が必要な症状が出ている時などに考慮します。

休職や労働時間の制限、配置転換などの就業上の措置が必要な場合は、事業所への意見書の作成が必要です。

ストレスチェック結果説明

ストレスチェックとは、50人以上の労働者を抱える事業場で年1回の実施を義務付けられているストレスに関する検査のことで、労働基準監督署への結果報告が必要です。

実施者は事業所の安全衛生委員会のメンバーが務めることが多いです。

ストレスチェックを行うと集計機関が自動で集団分析を行ってくれており、事業所内の「心身のストレス反応」「仕事のストレス要因」「周囲のサポート」の傾向が記載された用紙を送付してくれます。

この結果を事業所の管理者へ咬み砕いて説明するのが産業医です(産業保健師が行うこともあります)

この説明の際に管理者から該当の職場がどういうスタイルなのか(有害業務、個人の技術職、雰囲気など)聞くことで、改善方法を模索していきます。

面談

産業医が行う面談は大きく分けて以下の6つがあります。

① 事後措置面談

② メンタル不調者面談

③ 超過勤務者面談

④ 治療と仕事の両立支援

⑤ 労災発生後の面談

⑥ 休職中と復職後の面談

①事後措置面談

これは先ほどの健康診断個人票に“要産業医面談”と記載された方に行います。

専門診療科を受診しなければならない理由、再三の受診勧告にもかかわらず受診しない理由などを面談を通して整理し、事業者に課せられた安全配慮義務や受診により得られるメリットなどを整理し、該当の労働者を説得します。

受診継続の確認が取れない場合も再度面談を行います。

休職や労働時間の制限などの就業上の措置が必要な場合は、事業所への意見書作成が必要です。

②メンタル不調者面談

この面談は、休職が必要なレベルで精神的なストレスを抱えている方、精神科や心療内科受診が必要な症状(不眠、イライラ感、活気不良)が出ている方などが対象です。

自身で産業医面談を希望可能ですが、多くの場合は職場の上司に勧められて面談を受けに来られます。

ストレスチェックの結果でストレス反応が高い方も対象にはなりますが、基本的に個人の結果は個人にしか通知されないので、ご自身で申し出た方にしか産業医面談が行えません。

実際は15~30分ほどの面談を行い、摂食状況や睡眠時間、時間外勤務時間、プライベートでの問題などを聴取し、ストレスの要因を洗い出します。

解決方法を模索し、事業所の衛生管理者と解決策や対応法を擦り合わせ、受診が必要な症状が出ている場合は受診を勧め必要があれば紹介状を作成、休職や労働時間の調整、配置転換が必要な場合は、就業上の措置を判断し事業所へ意見書を作成します。

③超過勤務者面談

「法定労働時間」は、原則1日8時間、週40時間以内とされていますが、これを超える労働を「時間外労働」と言います。

2019年より労働基準法第36条で、月45時間、年360時間が時間外労働の上限と定められました。

それに伴い、月80時間以上の時間外労働がある労働者は産業医による面接指導の対象となります。

聴取内容は、食欲不振や睡眠障害、活気不良などの専門診療科受診の必要性、疲労度、時間外労働時間が超過してしまう理由、依頼案件の受注状況など一時的な要因によるものなのか、労働時間減らす方法の模索、休職や労働時間の制限が必要かどうかです。

超過勤務者の面談は、事業所への意見書も専用の様式があり、面談を行えばこの様式に則った意見書を作成する必要があります。

④治療と仕事の両立支援

治療と仕事の両立支援とは、適切な治療を受けながら働き続けられる体制を整えようという取り組みのことで、産業医が行うこの面談の内容は、主に疾病による症状の聴取と職務内容、調整の必要性です。

主治医の診断書、内服状況を参照しながら、本人から実際の症状を聴取し、勤務形態や職務内容が治療を抱えながらこなせるものなのか、就業時間の調整、配置転換は必要か、事業所設備のバリアフリー化希望箇所などを聴取し、面談後に事業者の安全衛生管理者へ相談を行い、復職の可否や配置転換、設備の増改築に関する意見書を事業所へ提出します。

ちょっと難しいですよね、簡単な例を挙げてご説明します。

事業所内階段の手すり増設、バリアフリートイレの導入検討、こういった希望を聴取し、受診やリハビリの予定が十分とれるように勤務日程を組みます。

以上の相談内容を意見書として事業所へ提出し、事業所の安全衛生管理者と相談しながら復職支援プログラムを組みます。

事業者にこの復職支援プログラムを提出して復職許可をもらい、復職後も面談を行いながら復職支援プログラムの内容を修正していきます。

⑤労災発生後の面談

この面談は、労災発生後に被災者へ面談を行い、主治医診断書をもとにした現在の回復状況や治療計画、災害発生の原因、今後の就業プランについて聴取を行います。

就業上の措置や職場環境の改善が必要な場合は、事業所へ意見書を作成します。

こちらも具体的な例を挙げますね。

産業医面談を行い、ご本人より主治医診断書を提出して頂き、現在の治療段階や回復状況を聴取、就業上の措置を決定します(この程度であれば措置は必要ない場合がほとんどです)

そして、事故の原因について聞き取りを行います(段差が少し高い、両手に物を抱えていて足元が見えなかった、足元が暗かったなど)

この場合は明らかに作業環境が良くないので事業所への意見書に、段差にスロープを設ける、センサーライトで足元を照らすなどの環境改善案を記載し提出します(就業上の措置が必要であればこちらも盛り込みます)

⑥休職中と復職後の面談

心身の疾病に対する治療や上記の5つの面談の結果、休職となった方へ休職期間中に行う面談と復職後のフォロー面談のことですね。

まず休職期間中に行う面談についてです。

休職期間内に入院中の場合は、該当の医療機関へ診療情報提供依頼書を送付し、主治医からの診療情報提供書をもとに治療状況を確認、事業所の安全衛生管理者へ大まかな退院予定時期と復職に向けた面談が行えそうな時期を伝えます。

休職期間内に在宅療養中の場合は、産業医面談のため定期的に出社して頂き、回復状況や治療プランを確認し、復職支援プログラムを安全衛生管理者と相談しながら作成し復職のタイミングを計ります。

在宅療養中でも入院中でも、疾病の特性から配置転換などの就業上の措置が必要そうであれば事業所へ意見書を提出します。

次に復職後に行う面談ですが、これも定期的に面談を重ね、本人の様子に合わせて徐々に就業時間を増やしていったり、残業制限や休日出勤制限を緩和していきます。

就業時間の変更や残業制限の解除など就業上の措置が変更になる場合は、事業所への意見書作成が必要になります。

安全衛生委員会

事業所には、安全衛生委員会という労働衛生を管理する体制があり、月に一度この委員会が開かれるので産業医も出席が求められます(出務日と合わない場合は後日委員会議事録をチェックしサインします)

安全管理者、衛生管理者、安全運転管理者、統括安全衛生管理者などの役職で委員会は構成されており、事業所内での事故や労災発生件数とその内容、超過勤務者の人数、ヒヤリハットの件数や内容と改善対応などが報告されています。

これらの報告を受けて委員会の最後に産業医として意見が求められることがあります。

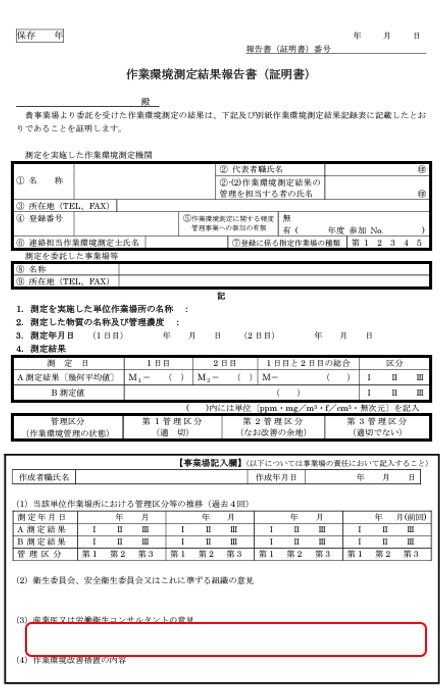

環境測定結果への評価記載

特定化学物質、有機溶剤、騒音などの有害業務を扱う職場では、半年に1回作業環境測定機関により作業環境測定というものが行われています。

作業環境測定とは、有害業務による健康の脅かされやすさを3段階で示していて第1管理区分が最も管理状態が良いです。

測定結果報告書に管理区分が1、2、3のいずれかが結果として記載されているので下の写真の赤い枠内にコメントを記載します。

管理区分3の場合は、安全管理者へ改善対応を求めたり、作業環境測定専門家へ改善方法を尋ねたりする必要があります。

職場巡視

これも産業医の職務としては有名ですよね。

労働安全衛生規則では、2か月に1回産業医による職場巡視が必要とされています。

危険が潜んでいそうな箇所を指摘するのが仕事なんですが、現場スタッフとしては産業医も素人なので専門的なところの指摘はやはり難しいです。

止まっている換気扇がないか、照度が足りているか、非常口周囲は開けているか、歩行者専用路のラインが消えかけていないか、保護具が着用されているか、みたいな指摘しやすいところからチェックを行います。

専門的な個所は、安全衛生委員会のヒヤリハット改善報告に上がるので事後にはなりますがどのように改善されたか安全管理者とチェックを行います。

指摘箇所や改善確認箇所を後述の活動報告書に記載します。

衛生講和

産業医は衛生講和も求められることがあります。

最近だとAEDの使用法や一次救命処置、職業性腰痛の予防対策、新型コロナウイルスやインフルエンザの流行状況などについてお話しさせて頂きました。

僕は2次救急病院で救急医としても働いているので、サンダーによる切創やプレス機による挫滅創、重度喫煙者の肺野、高血圧を放置していた方の急性大動脈解離やくも膜下出血など様々な症例に関わっており、ご本人や主治医の許可があれば症例として提示させてもらってます。

活動報告書

産業医活動を行った際に事業所へ必ず提出する書類です。

どんな業務を行ったかをさらっと記載すればいいのですが、職場巡視の結果や安全衛生委員会の総評に関しては提出する書類がないのでこの活動報告書に記載しています。

まとめ

以上が嘱託産業医の業務内容になります。

結構大変そうに見えますが、実際は今回説明したすべての事項が重なることはまずありません。

100人以下の事業所ならば月に1回2時間程度で業務を完了できるので1日2件は引き受けられます。

気になる報酬ですが、産業医の報酬相場は、4~6万/件ですが交渉次第で大きく変わるのでスキルのある先生はなかなか稼いでおられます。

現在のキャリアに悩んでいる先生、退官後のことを考えている先生などが増えてきており産業医資格が取れる講習は今大人気で、募集が始まった数分後に埋まってしまったりアクセスが集中してサーバーダウンしたりと大変な状況です。

資格取得方法に関しては、別の記事に記載しているのでご興味あればぜひお立ち寄りください。

現在でも産業医は10万人(実働は3万人)もいて、この数の多さと産業医案件紹介業者の中抜きなどもあって報酬相場の低下が予想されます。

よって高い報酬で生き残るためには熟練した産業医スキルや個人契約のための営業スキルが必要になってきており、書類にハンコだけ押す産業医は今後淘汰されていきそうです。

僕は互いに高めあえる産業医の仲間が欲しいので、この記事を読んで下さった先生にはぜひ資格取得して頂いて一緒に産業保健やりたいです!

ご質問はX(旧ツイッター)にてお受けしておりますので遠慮なくご相談ください。

長文なのにここまで読んで下さりありがとうございました。